押し入れ収納って、なかなか自分の家に合う正解が見つかりませんよね。。

私も同じ悩みを抱えていました。

そこでアイデアを思いつき、実際にやって大成功した事例をもとに、あますことなく詳しく作り方をご紹介します!

※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

概要

まず、アイデアの概要は、

「押し入れの奥側に、薄い板と2×4材を組み合わせただけの棚を作る」

というもの。

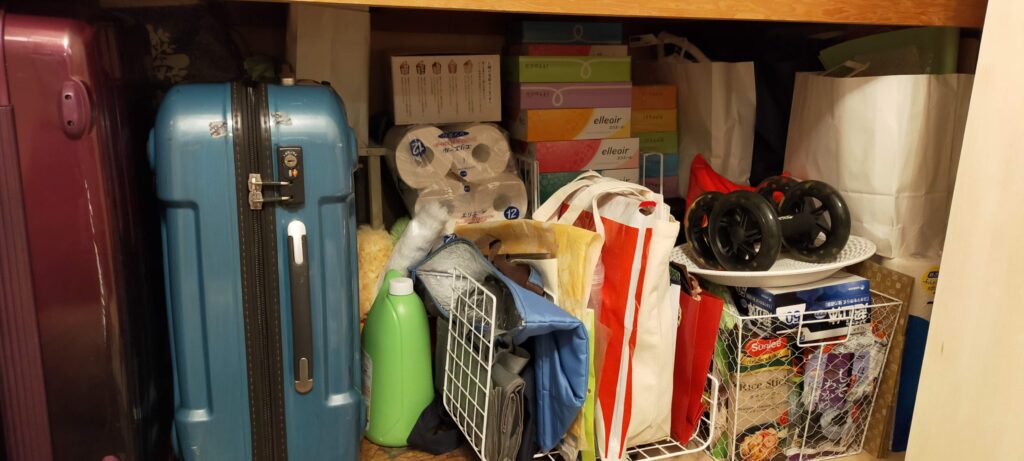

完成した、実際の写真がこちら!

費用はたったの、税込合計7千円程度!

構造的には、

6本の2×4材が、押し入れの横幅ぴったりの長さの板2枚を支えている ×2段

という状態です。

釘、接着剤、一切不使用で、「板と壁」「板と棒」「棒と床」どこも固定しない方法。

なんなら板と棒の切断はホームセンターで依頼したので、のこぎりさえも使ってません(笑)

そんな奇跡のような押し入れ収納、この後具体的な作り方を詳しくご紹介します。

その前に、メリット・デメリットについてはまず知りたい方は、こちら!

作り方

具体的手順

すぐに真似して頂けるよう、丁寧に解説します!

なお私は材料は、①板(厚み1.3cm) ②2×4材(3.8cm×8.9cm) で作りました。

手順は、以下の通り。

- 押し入れの荷物を全て出し、押し入れに収納したいモノを洗い出す

- 物量や全体のバランスを見て、収納したいもの+2cmを目安に各棚の高さ、合計の段数を決める

- 板の厚みも考慮しつつ、2×4材の長さと本数を算出する

- 押し入れの横幅を測り、設置する棚の奥行きを決める

- サイズをメモしてホームセンターで木材を買い、指定のサイズ・本数にカットしてもらう

- 押し入れに板を全段数分入れ、下から順に棒をはめていく

- 想定通りにモノを収納する 完成!

以下細かなコツやポイントも含めて、細かく解説していきます。

押し入れの荷物を全て出し、押し入れに収納したいモノを洗い出す

まずは荷物を全て出し、その中から押し入れに収納したいモノを洗い出します。

そしてできれば、「押し入れ以外の場所に収納しているが、本来押し入れに入れるべきもの」がないかまでチェックし、「押し入れに収納すべきもの」を全て洗い出しておけると理想的です。

物量や全体のバランスを見て、収納したいもの+2cmを目安に各棚の高さ、合計の段数を決める

18cmの本が3冊あるからと言って、20cmの棚を作ってしまってはいけません。

収納したいものはどのサイズ感が多いか、何と何は同じ段にしまうのが最適か、全体のバランスを見ながら考えましょう。

高さは、収納したいもの+1cmあれば問題なくしまえますが、あまりにギリギリで圧迫感があるので、+2cm程度確保できるとちょうどいいです。

事前に押し入れの高さを測り、できればその段の天井まで綺麗に使い切れるように想定しましょう。

写真のように、一番上の段は板を乗せただけで終わるので、棒はいりません。

ちなみに、押し入れ下段の天井部分は押し入れ上段の床を支える木材があるため、平らではありません。

この柱を避ければ置ける!とかこの柱があるから置けない!などがあると思うので、考慮して確認しましょう。

板の厚みも考慮しつつ、2×4材の長さと本数を算出する

ほしい棚の高さ、板の厚みを考慮して、2×4材の長さと本数を算出します。

板の厚みは、重いものばかり置くなら厚めがいいかもしれませんが、そうでないなら私と同じ1.3cmで強度的にも全く問題ありません。

せっかくなので無駄に板を厚くし過ぎず、最大限の収納スペースを残しましょう。

支えの棒の本数は、一般的なサイズの押し入れの場合6本がオススメです。

4本で四隅だけ支えると、真ん中がたわんでしまう危険性があるからです。

ただ「そんなに重いものは置かないつもり」という場合は、中心のたわみ防止は1本でも足りるかもしれません。

または、4本だけでも四隅に置くのではなく、50cmほど内側に設置すれば、たわみにくいかと思います。

サイズと本数が決まったら、忘れないように紙にメモしておきましょう。

押し入れの横幅を測り、奥行きを決める

今度は板の長さを決めるため、押し入れの横幅を測ります。

ここをミスるとなかなか面倒なことになるので、厳密に注意して測ってください。

ぴったりすぎるとはまらないので、実際の横幅よりも5mm(心配なら1cm)ほど短めに板を切ってもらうのがコツです。

一方、棚の奥行きは、私の場合は押し入れの奥行きの半分強にしました。

ポイントは、押し入れにしか入らない大きなもの(スーツケース、季節家電ほか)が入らなくなっては本末転倒なので、奥を棚にして、手前には大きな空間を残しておくこと。

だいたい半分前後を目安にしつつ、収納するもののサイズで決めるのが良いと思います。

どの程度大きな空間を残すべきかは、収納したいもののサイズによって変わります。

奥行き20cmと浅い棚にして、コミック本のコレクションをびっしり収納してもいいですし、奥行き45cmの深い棚にして、百均などの大きなトレーと組み合わせて大容量の引き出しにすれば細かいものを整理して収納できますね。

サイズをメモしてホームセンターで木材を買い、指定のサイズ・本数にカットしてもらう

算出したサイズを検算して間違いがないか確認し、しっかりメモしたらいよいよホームセンターに向かいましょう。

木材は何も加工せずそのまま使うので、汚れのなく木目の綺麗なもの、反りが少なく頑丈そうなものを選ぶとよいですね。

DIYによっぽど慣れている方以外は、ホームセンターのカットサービスを使うことを強くオススメします。

なぜならこの方法では2×4材の切断面の上に板が乗るので、カットが少しでも斜めになると接地面が平らでなくなり不安定になる可能性があるのと、棒ごとの長さに差が出てしまい6本で等しく重みを支えられなくなるからです。

加工が多ければ逆に挽回できるシーンも増えますが、今回のようにシンプルな素材の組合せの場合は一つの歪みが全体に影響してきてしまうので、プロと専用工具の力を頼ってしまいましょう。

押し入れに板を全段数分入れ、下から順に棒をはめていく

さあ、ついに必要な木材がそろいました。

カットでついた木の粉などは掃除機で吸って、押し入れの扉を外して、早速組み立てを開始します。

まず、板を「全ての段数分」押し入れ内に入れてしまうのがコツ。

ギリギリサイズの板なので、そもそも斜めにしないと入らないのですが、途中まで組み立てると斜めにする余地がなくなり、「あと一段なのに板が入らない~!」となってしまいます。

※経験済み(笑)

板を全て入れたら、誰かに板を持ち上げていてもらうか、一人なら体ごと板の下に潜りこんでしまって、支えの棒をはめこんでいきます。

位置はあとからいくらでも調節はききますので、まずはざっくり6本はまればOK。

同じ要領で、全部の板が設置できたら完了!

最後に棒の位置や向きを調整します。

2×4材を縦に置いた方が邪魔にならず、物は収納しやすいのですが、気持ち的に数本は横にしておいた方が安定する気がします(笑)

奥側の支えを横向きに置けば、出し入れの邪魔にならず安定感も増すのでオススメ。

(そもそも板がぴったりサイズなので、倒れる心配はないのですが…)

想定通りにモノを収納する 完成!

棚が完成したので、モノを想定通りの段に収納していきます。

ポイントは、今のうちに奥に除湿剤を仕込んでおくこと。

また、比較的よく使いたいものは、ある程度まとめて置くのがコツ。

あとで手前に大物を置くときに、よく使うものの前には軽くて出し入れしやすい大物を置けたり、何も置かないスペースにしたりできて便利です。

以下、恥をしのんで我が家のBefore&Afterを公開します!

以上、ぜひ参考にしていただきお宅に合うように試行錯誤しつつ、取り入れてもらえたら嬉しいです!

ほかにもインテリアや収納、モノについて書いていますので、ぜひご覧ください!